Différence entre système médical occidental et chinois

La différence entre médecine moderne occidentale (que nous appellerons biomédecine) et médecine classique chinoise ne porte pas uniquement sur les tenants et aboutissants de ce qui compose une médecine mais va bien au delà.

La médecine, la philosophie et peut être la religion (concurrencée de nos jours par toutes sortes de spiritualités) ont en commun de s’interroger sur ce qui définit, compose, anime un être humain (la dimension ontologique).

Bien sûr, ce questionnement est en relation étroite avec la vision qu’on peut avoir du monde, elle même influencée par l‘époque dans laquelle on évolue.

Au plus l’époque sera technologique, matérialiste (qui donne la primauté à la matière), comptable (qui se mesure) au plus les « outils »/disciplines qui nous servent à étudier le vivant le seront aussi, créant par là même une sorte de dissonance entre « le chercheur » et le sujet d’étude, qui rappelons le sont tous les deux des êtres vivants.

La différence entre les médecines modernes et classiques, repose en partie sur leur principes fondateurs, fondamentaux.

La médecine moderne occidentale est avant tout factuelle (évidence-based medicine/médecine basée sur les preuves), elle exige que les décisions thérapeutiques s'appuient sur des preuves scientifiques rigoureuses, notamment issues d'essais cliniques randomisés et de méta-analyses (méthode scientifique). Cette démarche vise à minimiser les biais et maximiser l'efficacité des traitements.

La base conceptuelle de la biomédecine considère la maladie comme un dysfonctionnement biologique évaluable et objectif. Les symptômes sont mesurés, les diagnostics s’appuient sur des examens standardisés et l’efficacité thérapeutique est évaluée par des critères quantifiables.

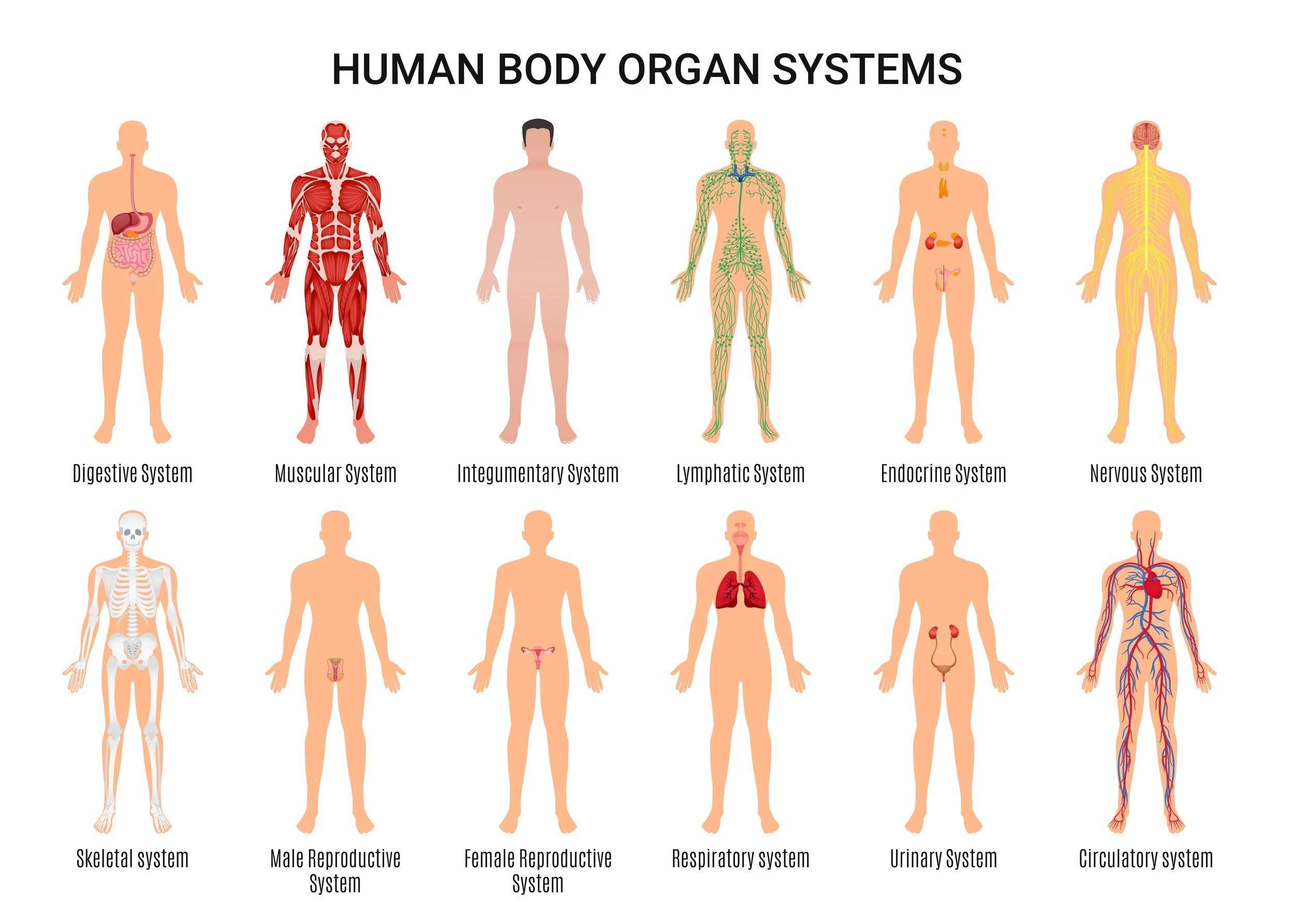

Pour finir, elle a tendance à considérer le corps humain comme la combinaison de différentes parties ayant chacune des fonctions spécifiques un peu à l’image d’une machine. Cette vision l’entraine ainsi dans une « hyperspécialisation » au niveau de son organisation, avec une division du savoir en disciplines expertes (neurologie, pneumologie, cardiaque…) permettant une connaissance approfondie des différents systèmes du corps humain.

La plupart des concepts théoriques de la médecine classique chinoise sont élaborés lors de la période dite des « royaumes combattants » (453-221 av JC), si elle a emprunté un certain nombre de principes aux sciences antiques (astronomie, mathématiques…) c’est dans la philosophie que ce système médical puise réellement ses fondements.

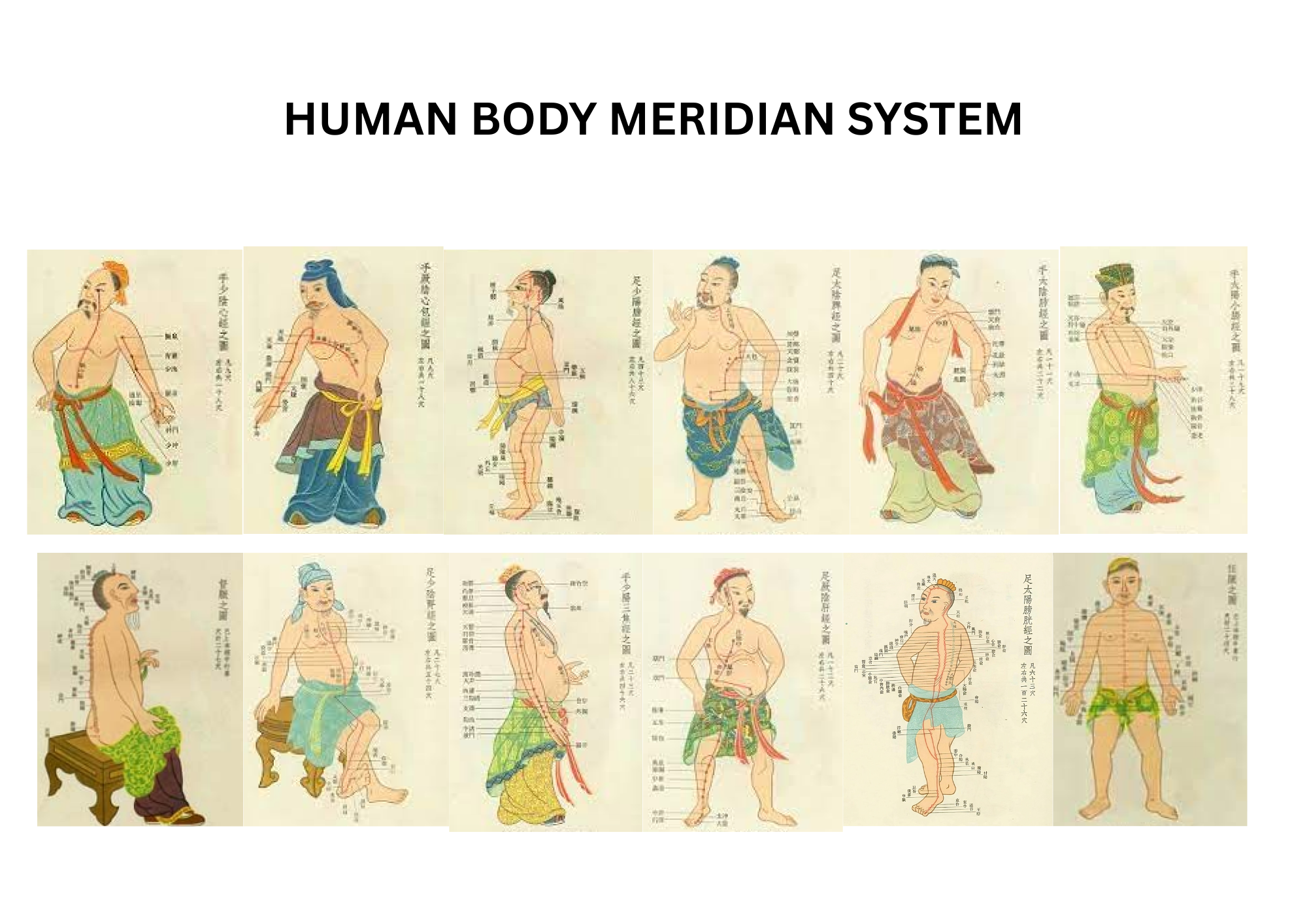

Parmi ces théories, on peut citer la doctrine du principe vital 精氣學説 jingqi xueshuo (où est abordé la notion de Qi 气), le yinyang 陰陽 ou les cinq mouvements 五行 wuxing (voir les articles du blog pour plus de détails sur ces concepts).

Cela va amener la médecine chinoise à considérer l’être humain comme un tout indivisible, en interaction constante avec son environnement (de manière tangible et intangible), sujet aux changements et transformations à travers un modèle dynamique cyclique.

Pour simplifier les choses, la maladie n’est pas vue comme une entité isolée mais comme la manifestation d’un déséquilibre global (corps, esprit, émotions), comme une rupture de la synchronisation entre le rythme du corps et les rythmes naturels, entrainant blocage, déficience ou accumulation de qi, de sang ou de liquides organiques par exemple. La santé dépendant quant à elle de la libre circulation de tous ces facteurs.

Une autre différence notable apparait lorsqu’on examine l’orientation propre à ces deux systèmes médicaux.

La médecine occidentale semble partir de l’infiniment petit, du micro (virus, bactérie, cellules…) pour tendre vers une plus grande échelle, le global, le macro (traitement uniformisé, politique de santé…).

La médecine chinoise, quant à elle, s’attache à reconnaitre et à identifier les principes qui régissent le monde et théorise sur la façon dont ils s’appliquent à l’individu. Elle part du global pour tendre vers l’individuel (traitement individualisé, conseils personnalisés…)

La dernière distinction, mais pas la moindre, tient au fait que l’un de ces systèmes médicaux est principalement basé sur ce qui peut être perçu à travers nos organes des sens ainsi qu’avec leurs extensions technologiques (radiographie, bilan sanguin, IRM…).

Tout ce qui n’est pas visible (perceptible), quantifiable (sensation, ressenti, émotions, vitalité, fatigue, vide en général…) a tendance à être relégué au second (voire troisième) plan.

A l’inverse, l’autre système médical a pour bases fondamentales des concepts qui ne sont pas visibles, difficilement palpables et imperceptibles aux outils technologiques. C’est le cas pour la notion de qi 氣, originellement cela faisait référence à la vapeur d’eau montant vers le ciel (un changement d’état?) et par extension on lui a attribué le sens de souffle, pour Zhuang zi, le qi représente ce qui constitue toutes choses. Peut être ne s’agit il pas d’une énergie (encore moins d’une substance) comme on a tendance à le croire mais d’autre chose de plus subtile comme un mouvement (au sens de rythme, de variation) ou le résultat d’un changement.

C’est aussi le cas pour la notion de shen 神 qui faisait référence à l’origine aux esprits, dieux ainsi que de la relation qu’on a pu établir avec eux (voir l’article sur les san bao - les 3 trésors).

Il y a donc l’idée d’un lien qu’entretient l’homme avec l’invisible et par extension de ses capacités sensorielles, cognitives, de raisonnement, de conscience organisatrice, d’activité mentale et spirituelle.

Entendons nous bien, je ne remets pas en cause le progrès technique qui a permis à la médecine moderne de progresser et de proposer au plus grand nombre, un système de soin efficace et rigoureux.

Mais n’oublions pas que la médecine n’est pas une science à proprement parlé, il s’agit plutôt d’une forme d’art qui s’appuie sur des sciences.

De ces deux visions radicalement différentes, découlent des théories, des conceptions du corps humain, de la maladie et des pratiques elles aussi totalement différentes.

Si la biomédecine voit son évolution corrélée avec les sciences modernes et la technologie, n’oublions pas que la médecine chinoise n’est pas un système médical figé dans le temps mais qu’elle continue à évoluer, on ne la pratique pas aujourd’hui comme on le faisait il y a 500 ans.

Que nous soyons praticien ou usager de l’un ou l’autre de ces systèmes médicaux, cela nous renvoie à une (des) question(s) existentielle(s): Quels sont les principes de la vie? Qu’est ce que la santé? De quoi sommes nous constitués? Qu’est ce qui nous anime?…

Et plus largement, cela questionne notre rapport au monde: Existe t’il quelque chose en dehors de la matière, du tangible? Ou est ce que tout ce qui n’est pas perceptible existe uniquement dans notre imaginaire? Comment “habiter” ce monde? Quel sens donner à nos existences?…